Más allá de la anécdota está la historia. Y la historia nos dice que todo cambio es lento, paquidérmico y, a veces, imposible. Hace unos días, leyendo la biografía de José Asunción Silva para una charla, me encontré con la anécdota de que su abuelo, José Asunción Silva Fortoul, fue asesinado en su finca Hatogrande en 1864, un año antes del nacimiento del vate. Mientras descansaba, una cuadrilla de ladrones asaltó violentamente su propiedad y le asestó varias cuchilladas que le produjeron la muerte. En el mismo hecho resultó herido Antonio María Silva Fortoul, tío del poeta, quien tuvo que exiliarse en Paris porque su vida corría peligro.

PUBLICIDAD

Esta anécdota, como puede verse, pudo haber sucedido ayer, anteayer o la semana pasada. Pudo haberse producido en cualquier rincón de los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional. La historia de la violencia en Colombia está enmarcada en un ritmo cíclico y repetitivo del que aprendemos muy poco, o, si se quiere, casi nada. Ese torbellino de destrucción pareciera hacer parte de nuestro ADN, de nuestra esencia, enquistado como un virus en lo más profundo de nuestros cerebros de simios.

Sin embargo, muy poco se habla de su origen real: la pobreza, el abandono del Estado a extensas regiones del país, el desplazamiento de grandes grupos humanos a las urbes, los cuales llegan a engrosar los cinturones de miseria que se coronan como pedestales en los extramuros de esas “metrópolis” que parecieran no caberles una persona más. Es ahí en donde está el meollo del asunto. Es ahí donde la violencia empieza tejer sus redes, como una araña a la espera de su presa.

Para justificar lo injustificable, algunos opinadores de medios, “periodistas” y escribientes en redes sociales, han llegado a afirmar que la violencia que sacude al país nace con el surgimiento de las guerrillas y su asocio con el narcotráfico. Algunos hablan del eterno dualismo entre liberales y conservadores. Otros aseguran que la pobreza monetaria y el escaso acceso a los productos de la canasta básica en la que vive un poco más del 60 por ciento de los colombianos, es el resultado del “terrorismo” llevado a cabo durante décadas por las Farc-EP, ELN, EPL, M-19 y otros grupos violentos que han hecho suyas regiones enteras del territorio y dinamitado grandes tramos de los oleoductos que atraviesan la geografía nacional.

Nada más falso, por supuesto. Achacarle el desastre a un hecho que resulta ser la consecuencia y no el origen del mismo, es como creer que más de la mitad de los colombianos es pobre porque quiere. Antes de la aparición de las guerrillas --tal como las conocemos hoy-- se produjo un hecho de sangre que se convirtió quizá en el más emblemático de los hechos históricos de sangre del país: la Masacre de las Bananeras. Y, antes de esta, la Guerra de los Mil Días, como consecuencia de “ese eterno enfrentamiento” ideológico entre liberales y conservadores, dejó un río de sangre a lo largo ancho de la nación que aún sigue fluyendo.

La Masacre de las Bananeras fue sólo la punta de los muchos cabos sueltos de injusticia social que ha golpeado a trabajadores del campo y a obreros desprotegidos de Colombia. Quizá la historia exageró un poco en cuanto al número de protestantes asesinados en la famosa plaza de Ciénaga, Magdalena. Quizá Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Samudio, contribuyeron a la propagación del mito. Aun así, esos detalles no implican falsedad en los hechos ni un invento de la izquierda, como lo expresó hace unos años una vociferante y desinformada senadora de la República.

Veinte años más tarde de aquella tragedia, un reconocido abogado y senador de la República, que acudió casi de forma inmediata a la escena de los hechos, fue asesinado a tiros mientras abandonaba su oficina en el centro de Santafé de Bogotá, produciéndose así el segundo acontecimiento de sangre más recordado de la historia de la República. La violencia en Colombia, quieran o no admitirlo los “expertos escribientes” de las redes sociales, tiene su origen en la desigualdad que ha golpeado literalmente el estómago de ese 60 por ciento de colombianos cuyo ingreso no le alcanza para satisfacer las necesidades básicas.

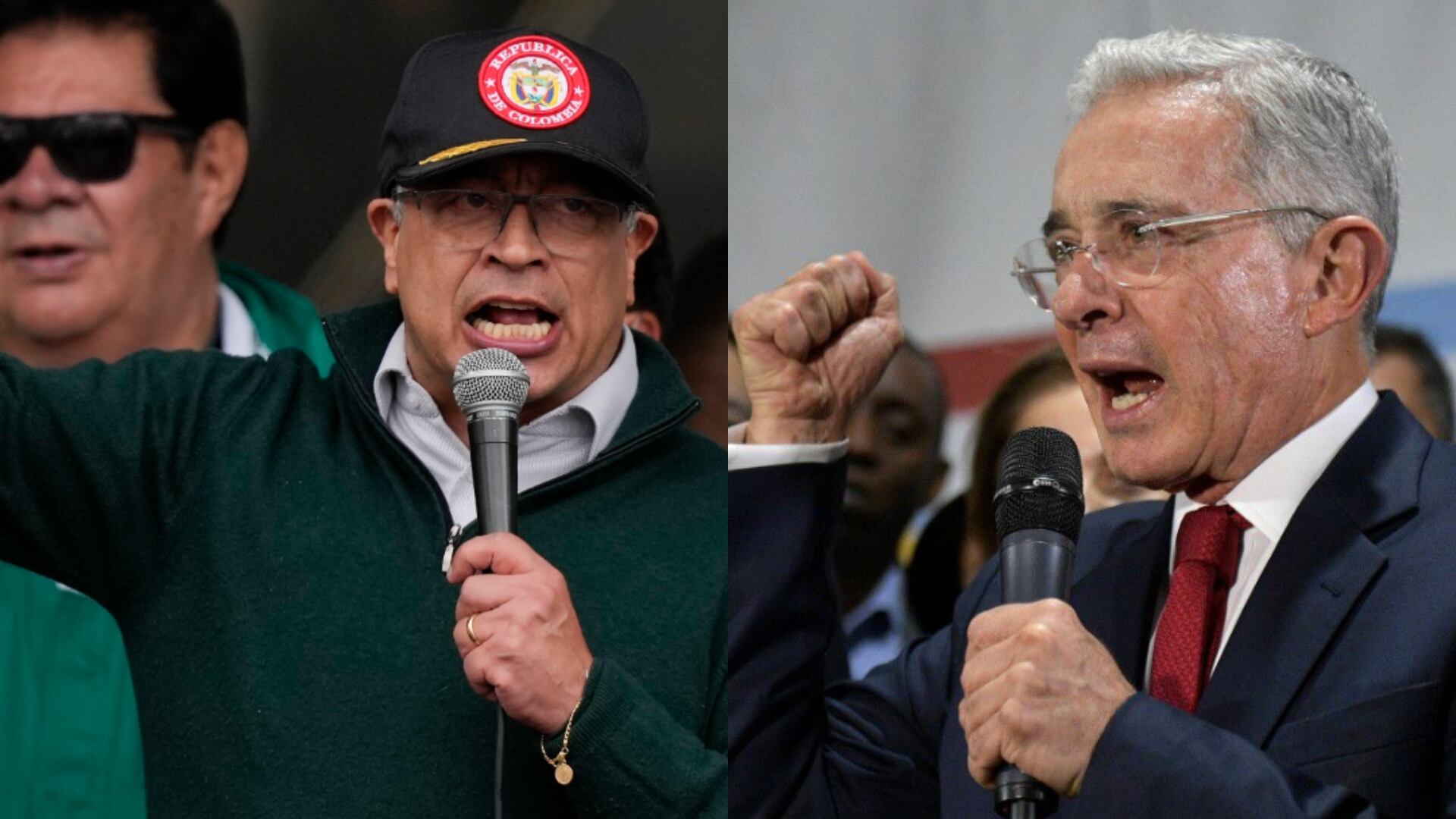

No obstante, ninguno de estos hechos, sumados a la mítica Guerra de los Mil Días, dejó a tantos ciudadanos muertos y campesinos asesinados y desplazados como en los últimos veinte años de conflicto armado. El número es mucho más grande que una catedral del medievo y mucho más alto todavía que los picos Colón y Bolívar, que coronan la cadena montañosa de la Gran Sierra. Sólo durante los dos periodos de gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, incluyendo su paso por la alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, se contabilizaron, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, unas 1982 masacres a lo largo y ancho del suelo colombiano, llevadas a cabo, primero, por paramilitares en asocio con agentes del Estado, y, segundo, por grupos guerrilleros en defensa de su territorio. Entre 2002 y 2010, la cifra se estipula en 297 “asesinatos colectivos”, como lo denomina la nueva narrativa negacionista, en la que perdió la vida un promedio de cinco personas por incursión.

La imagen de un gallinazo destripando un cadáver que baja por el río Grande de la Magdalena, la de una fila de ataúdes llevados al hombro por familiares que lloran desconsolados la muerte de sus seres queridos en San Carlos, Antioquia, o la de las numerosas tumbas sin nombres en Bahía Portete, La Guajira, y otros numerosos municipios colombianos, nos muestran apenas la punta de “una tragedia” que pareciera no tener fin. Los 6402 jóvenes asesinados “por no estar recogiendo café”, contabilizados por la JEP y doblemente victimizados como guerrilleros “dados de baja” en combate, nos permite ver, al menos, dos contradicciones o falsedades que se han extendido como verdades en las redes y convertido en “dogma” por algunas empresas de comunicación: la Seguridad Democrática, creada por Uribe Vélez y sus funcionarios, fue un periodo que hizo posible el regreso de la paz a las carreteras y vías del país. Y que, gracias a esta, los propietarios de las grandes haciendas pudieron volver a ejercer el dominio de sus tierras y ganado. La otra falacia, repetida una y otra vez hasta el cansancio, fue que este “proyecto emancipador” puso a las “guerrillas terroristas” contra la pared y al borde de su extinción.

Nada más falso. Ni las guerrillas fueron disminuidas --como lo afirma el relato oficial de la época-- ni la paz de las carreteras fue un hecho tan cierto como lo pregonaban en cada emisión algunos noticieros. Otro asunto fue el repliegue que sufrieron ante la aparición de las AUC, un descomunal ejército conformado no sólo por activos y exmiembros de las FF. MM., pagado por terratenientes y ganaderos, sino también por alcaldes y gobernadores, multinacionales e influyentes empresarios. El remedio, por supuesto, resultó peor que la enfermedad, ya que estos “nuevos patriotas” resultaron mucho más violentos y despiadados que los violentos y despiadados de las Farc y ELN.

En una recordada charla de Arturo Alape ante un auditorio de profesores y estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, el autor de ese clásico que lleva por título “El Bogotazo” afirmó que la violencia en el país, por lo menos la generada por las Farc, habría llegado a su fin en 1964 con una inversión de seis millones de pesos de la época que hubiera terminado con la crisis económica de un grupo de campesinos abandonados a su suerte. Sin embargo, el inquilino de la Casa de Nariño, Guillermo León Valencia Muñoz, decidió invertir dieciséis millones en la compra de aviones, ametralladores, fusiles y bombas para llevar a cabo una incursión militar en Marquetalia. El resultado de ese acto lo conocen las nuevas generaciones de colombianos: la aparición de múltiples grupos de campesinos rebeldes que tomaron posesión de esas extensas regiones donde no llegaba la mano de Dios ni la del Estado.

Gustavo Petro Urrego tenía en ese momento cuatro años de edad, vivía con sus padres en un pueblo soleado y polvoriento de la costa norte y no sabía leer ni escribir ni tenía idea del mierdero en que un presidente negligente y un puñado de ricos que no querían perder un mínimo de sus privilegios ni ceder un centímetro de sus tierras, metieron al país y marcaron el curso de un río de sangre que todavía fluye en gigantes oleadas. Hoy, una senadora de la República, descendiente de ese bárbaro que fungía de presidente en 1964, y una de las figuras más retardataria de la derecha colombiana, ha olvidado la historia sangrienta que inició un miembro su familia, culpando al actual gobierno, presidido por primera vez en doscientos años por un descendiente de campesino, de todas las desgracias que sufre el país.

*Profesor. Magíster en comunicación.